O Edifício (1987)

domingo, 29 de setembro de 2019

sexta-feira, 27 de setembro de 2019

um rapaz e o seu cocker

Criados em 1959, pelo belga Jean Roba

(1930-2006), Boule e Bill, um rapazinho de sete anos e o seu cocker spaniel, são das personagens mais

populares da BD francófona. As camadas de ternura aplicadas por Roba em cada vinheta, recriando um

universo idílico numa família de classe média, com pais disponíveis, mesmo

quando têm de impor regras, à criança (os tpc) e ao animal (o banho…),

conjugadas com um humor por vezes desenfreado, foram ingredientes seguros desse

êxito. Para Roba, o mundo já era suficientemente agreste para que os seus gags

não permitissem essa distensão de humor sobre um tempo em que a vida é um

recreio permanente, mesmo com vacinas e banhos obrigatórios…

As personagens inspiraram-se no filho

do autor e no cão da casa, o que explica a quase beatítude que a leitura destas

pequenas histórias proporciona, na procura duma inocência que só existiu no

tempo em que os animais falavam. Numa entrevista a Hugues Dayez (Le Duel

Tintin-Spirou, 1997), Roba afirmou: «acredito que o homem, num passado

longínquo, pôde falar com os animais, e que esse privilégio foi-lhe subtraído.

É isso uma maldição? Creio que sim.» Por vezes, encontram-se pontos de contacto

com o Calvin de Bill Watterson. Bill

não fala, mas pensa, e em pensamento dirige-se a nós, leitores.

A dupla continua, pelas mãos do

francês Verron (Grenoble, 1962). Os álbuns de Boule e Bill estão inéditos em

Portugal.

Roba, 60 Gags de Boule et Bill

edição: Dupuis, Marcinelle, 1962

edição: Dupuis, Marcinelle, 1962

quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Os derrotados da História

Pensar que em 1974 o país

estava num conflito militar com três frentes, perpetrando crimes de guerra em

nome de uma mentirola consubstanciada no slogan

“Portugal uno e indivisível, do Minho a Timor”, só não faz sorrir porque

muitas foram as vidas destruídas, portuguesas e africanas, em nome dessa

balela. No entanto, o tratamento dado aos ex-combatentes, que em nome deste

rudimento ideológico serviram de carne canhão, foi outra indignidade, aliás

muito portuguesa: varremos o que é incómodo para debaixo do tapete .

[Abre-se propositadamente um

parênteses sobre o debate em curso, a propósito da falsa questão dos

Descobrimentos: estes estão confinados aos séculos XIV e XVI; misturá-los com o

imperialismo do Euromundo é um anacronismo grosseiro e uma mistura de

conceitos. O século XV não é o século XIX.]

Mas há mais: africanos que

pegaram em armas contra os movimentos de libertação – e já estamos a entrar no

livro de hoje –, tiveram, muitos deles, um triste fim: Spínola, quando chega à

Guiné, em 1968, muda de táctica, envolvendo as populações e criando forças

africanas para combater o PAIGC, enquadradas pelas Forças Armadas – o velho

‘dividir para reinar’. Já era tarde, porém, tanto eticamente como do ponto de

vista estratégico e político, para os obstinados do Império, que aguardava

apenas uma rajada mais forte dos ventos da História para se escaqueirar.

BD que só sirva para dela

falar, não interessa, perdoe-se o lugar-comum. Filhos do Rato, de Luís Zhang (Lisboa, 1986) e Fábio Veras (Lisboa,

1997), é um óptimo exemplo do bom momento por que passa a BD portuguesa. Belo

texto (apesar de alguns anacronismos evitáveis…) para um dos dramas mais

pesados da nossa história recente. A acção decorre na Guiné em dois momentos –

Inverno de 1975, com um extenso flashback

para um período que antecede a independência, Verão de 1973 – e conta-nos da

amizade travada no mato por dois homens: Camões, um militar negro, e Joaquim,

soldado duma aldeia perdida em Trás-os-Montes, amizade que vai subsistir ainda

para além da morte. A certa altura da narrativa, uma ratazana é vista a comer

mantimentos no barracão do acampamento; atingida em cheio por uma lata de

conserva, foge e deixa no local embriões de ratos que serão esmagados, com

nojo. Uma metáfora para esses anos da guerra na Guiné: sabemos quem são os filhos do rato; e também o que

representa a ratazana. Para bom entendedor – é melhor confirmar pela leitura…

A opção da coexistência da

cor e do preto e branco na mesma prancha é muito interessante; e o desenho de

Fábio Veras, por vezes expressionista, passa ao papel, com o nervo intenso e

necessário, os momentos desesperantes do tédio de uma longa inacção na espera

do inimigo ou da ocorrência da emboscada, com a mata a ferro e fogo.

Sim, a BD é uma coisa séria.

Luís Zhang & Fábio Veras, Filhos do Rato

Edição: Comic Heart e G. Floy Studio, 2019

Edição: Comic Heart e G. Floy Studio, 2019

sábado, 21 de setembro de 2019

Spirou e Fantásio, por Émile Bravo

sexta-feira, 20 de setembro de 2019

História e BD

Os quase 900 anos de

História de Portugal são uma mina que a BD por cá aproveitou quase sempre para

obras de teor essencialmente didáctico, mas de pouco brilho narrativo. O que

não seria, se este filão fosse aproveitado por argumentistas da craveira de

Charlier, Greg ou Van Hamme, que por cá não houve, não se sabe bem porquê? Há

excepções, claro; e uma delas foi a do saudoso Jorge Magalhães (1938-2018), que

fez o que pôde. Em Giraldo o Sem Pavor (1986),

Magalhães deixa brilhar um talento com 20 anos, à data da elaboração destas

páginas: José Projecto (Évora, 1962), apregoado e evidente admirador de

desenhadores como Auclair, Rosinski e Segrelles.

Geraldo Geraldes, “o Sem

Pavor”, é uma dessas figuras reais cobertas pelo mito, uma das muitas

personagens dum passado a pedir autores. Cavaleiro nobre, mercenário, chefe de

salteadores, quando lhe convinha guerreava ao lado dos mouros contra os

cristãos como ele. Praticante do fossado, incursão relâmpago no reduto inimigo,

tinha, qual guerrilheiro, rectaguardas inexpugnáveis.

Estamos diante duma caça ao

homem: depois de matar um cavaleiro de D. Afonso Henriques, Geraldo é

perseguido até alcançar refúgio entre os sicários que comanda, não sem antes

pernoitar numa casa isolada, onde uma mulher o aguarda. Um pretexto para

desenhar cenas de combate, belas figuras humanas e animais de vário tipo, algo

que Projecto faz com verificável gosto e competência.

José Projecto & Jorge Magalhães, Giraldo o sem Pavor

José Projecto & Jorge Magalhães, Giraldo o sem Pavor

edição: Futura, Lisboa, 1986

Etiquetas:

Claude Auclair,

D. Afonso Henriques,

Geraldo Sem Pavor,

Greg,

Grzegorz Rosínski,

Jean Van Hamme,

Jean-Michel Charlier,

Jorge Magalhães,

José Projecto,

Leitor de BD-Jornal i,

Vicente Segrelles

quarta-feira, 18 de setembro de 2019

terça-feira, 17 de setembro de 2019

Riad Sattouf, O DIÁRIO DE ESTHER -- HISTÓRIAS DOS MEUS 10 ANOS (2016)

As

crianças estão na BD desde o princípio, e com momentos altos –

lembremos os Peanuts,

de Charles M. Schulz. Para o franco-sírio Riad Sattouf (Paris,

1978), criador do auto-referencial O Árabe do

Futuro (2014) e também realizador,

nomeadamente da excelente comédia Les Beaux

Gosses (2009), o mundo da infância e da

juventude é um tema persistente.

Cheia

de carisma e adorável criancice,

Esther, nascida nas

páginas do semanário L’Obs,

em 2015, não é só mais uma criança nos quadradinhos; antes da

personagem de papel, está Esther A., a menina de carne e osso,

informante e filha de amigos do autor. Todo o espanto, toda a

fantasia, todos os sonhos improváveis e todos os ‘amores’

impossíveis são maravilhosamente recriados por Sattouf: Esther tem

como grandes aspirações ser loura, famosa e possuir um ipad,

artefacto que o pai, um professor de ginástica com espírito

crítico, lhe nega, por evidente despropósito para quem ainda nem

completou os dez anos. Infelizmente para Esther, a maioria dos outros

progenitores não têm a mesma opinião. Um

pequeno apartamento, em que partilha o quarto com o irritante

António, o irmão de 14 anos, é o seu lar. A família, remediada,

completa-se com a mãe, empregada bancária e doméstica

em regime pós-laboral, por isso muitas vezes cansada, e a avó, cuja

casa na Bretanha é local de férias. Outro palco privilegiado é a

escola, em especial o recreio. Esther tem duas amigas dilectas:

Eugénia, criança rica e por vezes pretensiosa, e Cassandra, menina

negra cujo pai certo dia partiu para não mais voltar.

As

circunstâncias da série são as expectáveis: a recriação

recorrente dos maneirismos dos adultos, a relutância pelas

grosserias dos rapazes, cuja missão parece ser a de maçá-las com o

seu gozo e a sua má-criação – se bem que por vezes haja qualquer

coisa que as desperta. Introduzido com leveza

e sempre a propósito pelo autor, a incompreensão do vasto mundo

adulto da política, as manifestações incipientes de discriminação

social e racial, que ainda não assimilam inteiramente, e as questões

de género são alguns tópicos obrigatórios. Esther, contudo, não

é a Mafalda do Quino,

contestatária no

seio de uma família conformista, que muitas vezes parece uma mulher

pequena; Esther é sempre criança (o gag

sobre o atentado ao Charlie Hebdo é

um bom exemplo). A série acompanhará o crescimento da miúda, pelo

que teremos oportunidade de assistir à evolução desta família.

Organizado

graficamente sob a forma de gag

(história humorística de uma prancha), dividido em duas páginas, o

livro tem o formato de uma edição de tiras de BD. O texto, além de

reproduzir as falas das personagens em filacteras (os ‘balões’),

é acrescentado por geniais comentários de Esther em cursivo, que

acentuam o tom humorístico.

domingo, 15 de setembro de 2019

quinta-feira, 12 de setembro de 2019

oh as casas

A nossa

casa é, idealmente, o lugar por excelência onde melhor nos

sentimos, refúgio, castelo, recinto privilegiado em que assistimos

ao desenrolar das vidas dos que nos são próximos. Um edifício

abandonado ou em ruínas confronta-nos desapiedadamente com vida

vivida, para sempre desaparecida ali e, por consequência, com a

melancolia da finitude. É sobre isto que nos fala The

Building (O Edifício,

na tradução brasileira), de Will Eisner (1917-2005), dos autores

mais talentosos que a BD já conheceu, criador do Spirit,

e um dos pioneiros da graphic novel.

O

Edifício é uma história sobre um prédio

nova-iorquino situado no cruzamento de duas avenidas, que albergou

dezenas de famílias e indivíduos ao longo de décadas, silenciosa

testemunha de outras tantas existências. Uma epígrafe inicial de

John Ruskin, dá o tom: «Os edifícios antigos não nos pertencem.

Em parte são propriedade daqueles que os construíram; em parte das

gerações que estão por vir. Os mortos ainda têm direitos sobre

eles: aquilo por que se empenharam não cabe a nós tomar.»

Com o

desenho singular que o caracteriza, o tratamento opulento da prancha

como vinheta isolada ou superfície única para várias vinhetas, com

sem cercadura, Eisner consegue o pleno na arte combinatória da

novela gráfica.

Will Eisner, O Edifício

Will Eisner, O Edifício

Editora Abril, São

Paulo, 1987

quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Emile Bravo, L'ESPOIR MALGRÉ TOUT - vol. 1: negrume na linha clara

Depois de Tintin, o outro

grande ícone belga da BD é Spirou, um adolescente, groom do Moustic

Hotel. Criado em 1938 por Rob Vel (1909-1991), para a revista que

leva o seu nome e ainda hoje se publica, tem pontos de contacto com a

personagem de Hergé: jovens que vão amadurecendo

imperceptivelmente, guiados por um sentido de justiça e pelo

companheirismo. Há uma mascote, o esquilo Spip; um amigo dilecto,

Fantásio, jornalista; um sábio, o conde de Champignac; só não há

Dupond & Dupont, mas em contrapartida uma criatura igualmente

esquipática: o Marsupilami. Enquanto Tintin, porém, não teve

continuidade, por vontade de Hergé, para Spirou trabalharam muitos

artistas, sendo o mais notável André Franquin (1924-1997). A série

foi, entretanto, confiada a diversos autores; um deles, Émile Bravo

(Paris, 1964), tem em curso de publicação uma extensa narrativa de

quatro tomos, L’Espoir Malgré Tout / A Esperança Apesar de

Tudo, continuando a inicial e brilhante incursão do autor nas

aventuras do nosso herói, em Le Journal d’un Ingénu

(2008).

O

primeiro volume, Un Mauvais Départ, coloca-nos em Bruxelas,

em Janeiro de 1940, meses antes da invasão da Bélgica. Spirou,

muito novo, mas com uma experiência de vida difícil é uma

personalidade forte, com dúvidas, paixões e uma candura própria da

idade, contornada pela inteligência. Um dos motores da narrativa é

a sua paixão por uma jovem comunista judia-alemã, do Komintern, de

quem recebe uma carta inquietante – a História a desenrolar-se ao

lado da vida, e a colher as suas vítimas.

Se

Spirou representa a ética em tempos bárbaros, Fantásio aparece-nos

como um indiferente e apatetado homem da rua, o que significa

uma desvalorização da personagem como a conhecíamos. O jornalista

originalmente é um obsessivo hiperactivo, o complemento de Spirou,

tal como Haddock o é de Tintin; mas como Bravo de alguma forma

refunda a série, é possível que Fantásio evolua com as provações

da guerra. A trama é, de resto, muito rica e claramente escrita para

os confusos dias de hoje.

Bravo

tinha duas dificuldades de monta nesta abordagem vincadamente

autoral: a primeira é a de se defrontar com um clássico; a outra, a

compatibilização do fundo humorístico de Spirou com refugiados de

guerra e crianças com fome. O que pareceria uma missão impossível,

é plenamente conseguido, à custa, claro, do pobre Fantásio, a que

se juntam, hilariantes, separatistas flamengos, vizinhos franceses,

escuteiros católicos, colaboracionistas… – estes geralmente

representados em tom cinzento, enquanto os nazis estão de negro

carregado, em (im)pura linha clara.

L’Espoir

Malgré Tout – vol. I

Texto

e desenho: Émile Bravo.

Dupuis,

Bruxelas, 2018

terça-feira, 10 de setembro de 2019

a poesia dos quadradinhos - #7 José Emílio-Nelson

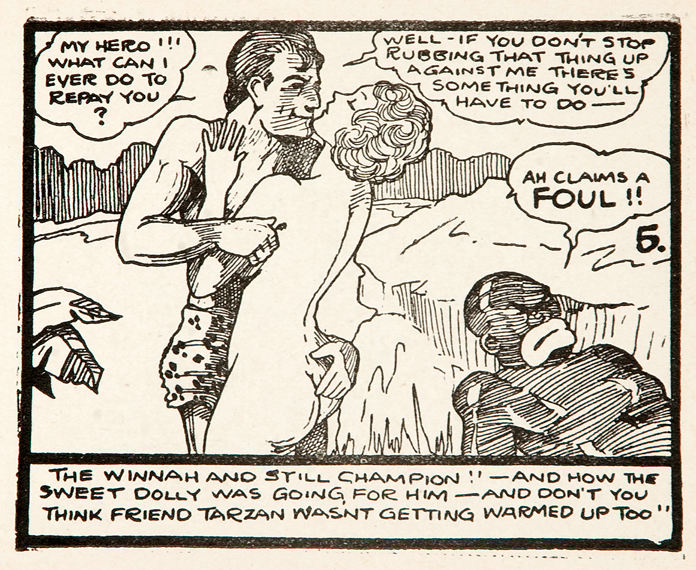

«[...] E sentes-te Tarzan, quando sentes / Na bunda as bolas de outro que se esfalfa. / E não tem nada a ver com Banda Desenhada.»

José Emílio-Nelson, A Festa do Asno, s.l., Editora Canto Escuro, 2005.

quinta-feira, 5 de setembro de 2019

BDteca: Alan Moore & Brian Bolland, BATMAN -- A PIADA MORTAL (1988): cara e coroa

Batman

pertence a esse universo, mas tal como os seus colegas mais interessantes

(Fantasma, Homem-Aranha, Demolidor) é demasiado humano. Em A Piada Mortal / The Killing Joke (1988), Alan Moore foge ao modelo

maniqueísta do herói vs. vilão: o Joker, arqui-inimigo e personagem central

desta história, ganha o estatuto de uma espécie de duplo do homem-morcego, cara e coroa de uma mesma moeda. Narrativa

impecável, flui em dois planos: o da actualidade – a fuga do Asilo Arkham e a

perseguição levada a cabo pelo caped

crusader, em que o Joker faz todo o mal para ser encontrado; e uma acção

pretérita que nos conta a origem do criminoso, presenciada pelo Batman. À

subtileza do argumento junta-se o desenho superlativo de Brian Bolland: nunca o

Joker pareceu tão horrível e tão frágil; e o Batman, saído há 80 anos do lápis

de Bob Kane, está terrivelmente espectral, ao nível dos melhores artistas que o

serviram, a começar por Neal Adams. (Editora Abril,

São Paulo, 1988.)

quarta-feira, 4 de setembro de 2019

José Carlos Fernandes & Roberto Gomes, MAR DE ARAL (2019): notícia do mar desértico

Outrora um dos maiores lagos do mundo,

situado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, o recuo do Mar de Aral é

considerado uma das maiores tragédias ecológicas da nossa época. Consequência

de políticas desenvolvimentistas erradas, para cuja concretização foram

desviados os seus rios afluentes, a região envolvente é hoje descrita pelos

autóctones como o deserto de Aral… É

neste cenário que José Carlos Fernandes (Loulé, 1964) e Roberto Gomes (Silves,

1983) desenvolvem, a primeira história deste álbum, que lhe dá também o título:

«Mar de Aral».

A capa é magnífica. Apresenta uma figura

misteriosamente suspensa na âncora de um navio, imagem cujo significado só

apreenderemos em todo o seu alcance depois de lida esta narrativa. As palavras

de José Carlos Fernandes ganham um encantamento poético à medida da desolação

que se nos depara: «O mar fugiu como um cavalo assustado. / O mar fugiu e

deixou atrás de si barcos ferrugentos, planícies de sal e aldeias piscatórias

encalhadas na areia.» Mas como estamos no domínio do fantástico, o argumento

desenvolve-se em torno dos estratagemas de sobrevivência dos peixes desse

habitat.

O desenho faz jus ao que a capa nos promete;

a disposição das vinhetas realça os grandes espaços de solidão e abandono

(notável a página dupla em que se representa a fímbria que une mar e deserto);

nas cores, predominam o castanho, o sépia e os tons arenosos, contrastantes com

as três pranchas finais, quando a acção passa a desenrolar-se numa viela

nocturna de cidade velha, nas proximidades, carregando de negro a atmosfera de

estranhamento que até aqui a narrativa nos transmitira.

É a mais extensa de cinco ficções inauditas,

e a que de longe se destaca, mas todas se recomendam: do tom paródico de «Um

boi sobre o telhado» e «Roupas de defunto», à melancolia de «A inauguração do

Canal do Panamá» e «A arte esquecida de nadar rio acima».

Para não destoar, as notas biográficas dos

autores participam da irrealidade geral: José Carlos Fernandes aparece

identificado como um misterioso cientista cuja vida decorreu entre 1891 e 1938.

Entusiasta da Revolução Russa de 1917, transfere-se para a pátria soviética,

alterando o nome para Osip Ernantzev. A acreditar no biografema, e para sermos

eufemísticos, não foi propriamente bem sucedido. Quanto a Roberto Gomes, é

apresentado ao leitor como um peixe do Mar de Aral, «que escapou por pouco a

ser transformado em suchi».

Mar de Aral

argumento:

José Carlos Fernandes

desenhos:

Roberto Gomes

G.

Floy Studio e Comic Heart, 2019

terça-feira, 3 de setembro de 2019

uma vinheta de Brian Bolland

Subscrever:

Mensagens (Atom)